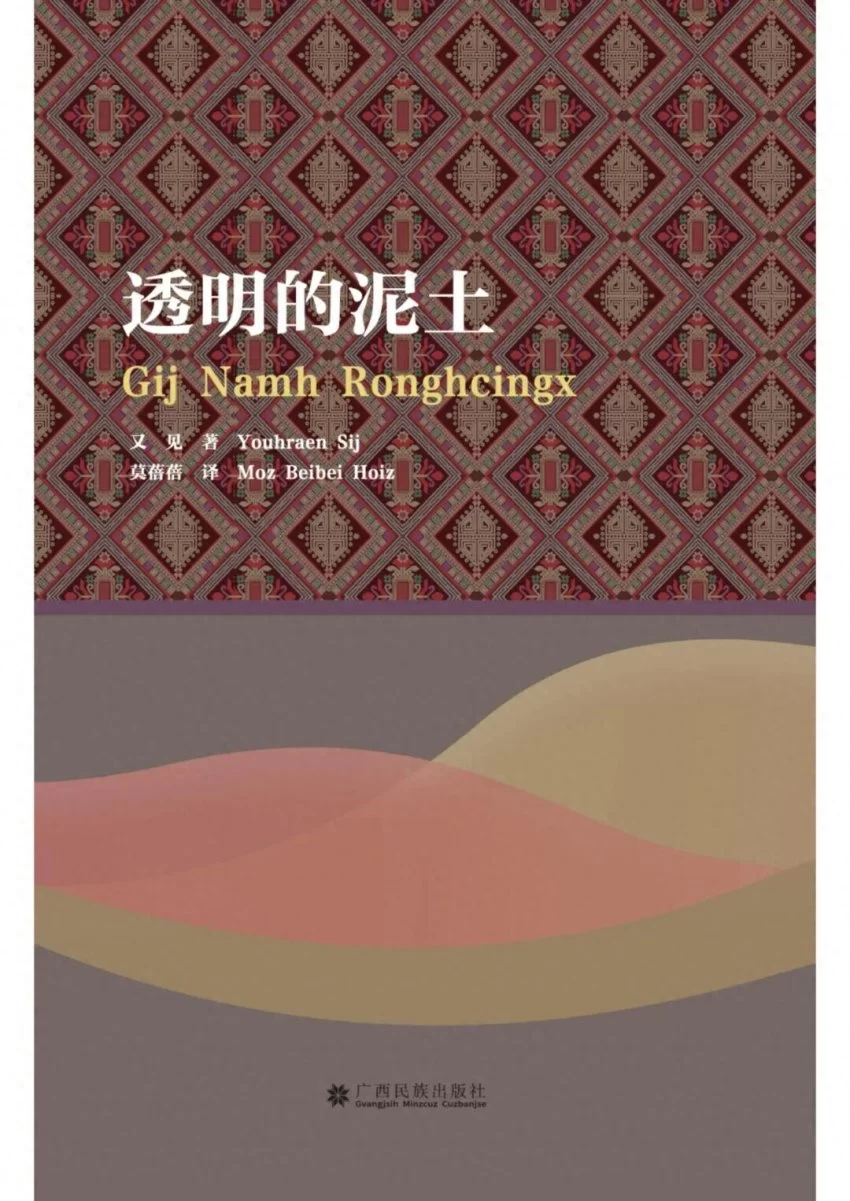

今年6月,东莞市文联与花城出版社联合推出“新大众文艺丛书”。青年诗人沈汉炎的诗集《有些光不会消失》位列其中。沈汉炎的职业是记者,写诗是他的爱好,因此,记者的观察和诗人的敏感融合到一起,具有较强的“在场性”和现实主义特征。诗集中的不少作品都体现着这一点。

青年诗人沈汉炎 宾阳 摄

沈汉炎是从闽南渔村走出来的80后诗人。闽南渔村和珠三角的东莞有相似的地方——近海、人实在,不同的地方更多,大小、城乡、繁华与冷清、社团多少等,都不一样。也正是这些有别于渔村的特征的刺激,比如文学气息,让沈汉炎的文学梦想得到加强和坚定。在众多老师的鼓励下,他勤于笔耕,更加自信,从原乡开始,一路走来,扎根珠三角,用诗歌记录下生活的点点滴滴和人生感悟。诗集《有些光不会消失》中的作品跨度并不小,超过20年,数量有150首之多,涵盖故乡与异乡、生态和谋生、情怀或情绪。东莞文学界的人士说,在当地基层文学创作中,这部诗集与作者均具代表性,是新大众文艺的典型,能够反映时代脉搏。

“说好的,要做一把利剑/要用太阳锻造,要用整片海淬火/要削铁,要断金/要仗剑天涯,行侠仗义”(《父亲的五行术之金》),在异乡打拼的沈汉炎把故乡看作是一座乌托邦,充满虚幻。他说,所有被移植的石头都充满渴意,要很久、很久,才能重新浇灌出旧时地衣。然而,“偏偏,自带城市的霓虹色胎印”,再繁华的城市生活,也清除不了原乡的记忆,因为那是与生俱来的“胎印”。确实,凤凰男也罢,谋生者也罢,故乡永远是故乡,是人类一种本能且强大的情感。

《有些光不会消失》分“故乡是座乌托邦”“愿你落窝的地方似故乡”“鲸落万物生”“循着悬崖侧身”“有些光不会消失”五个专辑,诗写家人与旧事物、异乡的思绪、人生感悟、扎根异乡与情感融合,以及对未来的展望与畅想。正如“哎——海风吹哎——风吹浪打哎/渔家姑娘在海边哎,织呀织鱼网”(《虎门渔港诗话》),整本诗集的作品“在场感”十足。沈汉炎也坦承,以坚定的“在场性”书写生活,是他当前的突出特点和创作风格。这背后,有成长背景和个人喜好,新闻记者的职业经历也是其中一个重要的原因。

当下的东莞,素人写作、新大众文艺一路高歌。工人、小贩、公务员、律师、公安、医生、记者……各行各业的人都参与了文学艺术创作,也都会得到相关部门的扶持。沈汉炎正是其中之一,《有些光不会消失》的出版也得益于此。“没有这种环境,我的文学之路不会这么顺畅,也不会这么激情澎湃。”沈汉炎说。

最近几年,暂时放慢节奏的特殊时光,让沈汉炎开始反刍自己的人生。“这些年,离别渐多,大伯、祖母、外祖母、父亲先后离世,让我静下心来思考:作品才是我的生命和延续,我需要为自己余生留下点慰藉,为孩子做点榜样,证明我这一生并没有碌碌无为、虚度光阴。”于是,沈汉炎在工作和带娃之余的破碎时间重拾文学理想。

陆续在《福建文学》《特区文学》《大河》《牡丹》等刊物发表组诗,东莞文学艺术院签约创作项目,入选并参加鲁迅文学院东莞作家研修班学习等,系列创作成果和学习经历,让沈汉炎颇受鼓舞。2025年7月,从鲁迅文学院研修归来后,沈汉炎系统梳理了二十年来的诗稿,让“那些不会消失的光”凝聚起来。

如今,除了遥望故土和反刍成长过程的悲欣外,东莞的万家灯火和都市的车水马龙成为沈汉炎新的创作源泉。十年新闻生涯让他学会用镜头捕捉生活细节,这些积累在诗歌中转化为龙舟鼓的韵律、木棉的开落、莞草的坚韧、铁路南桥的新旧铁轨、国贸大厦下的熙熙攘攘。沈汉炎说,在鲁院最大的收获是学会双重视角创作:既保持记者对现实的精准把握,又延续诗人对精神的深度开掘。这种融合使他的作品既有新闻的冷静克制,又不失诗歌的沉潜的咏叹。

从老家风门岭的渔火到东莞的霓虹,从隐秘的自我疗愈到开放的思想表达,沈汉炎用二十年时间完成了从抒情诗人到时代“书记员”的蜕变。“正如谢有顺老师某次接受我采访说的,当下新的写作群体在崛起,写作不再是少数人的专利,我们这一代人,我们素人写作者最大的优势就是,在过去乡土生活记忆和文化库存与现在都市生活的碰撞后产生了许多新经验、新想法、新感受。”沈汉炎说,他需要的只是不断探索出适合自己的写作手法,把这种扎根生活现场的生活和情感积累真实书写出来。“我相信这样的书写既是个人的,也将会是人民的、时代的。”

“我也期待能通过我的诗歌,让更多的人了解和关注闽南文化、海洋文化和东莞这片热土,以及这里的人们。我相信,只要我们用心去感受生活,用心去创作,就能创造出更多有温度、有深度的作品。”沈汉炎对自己的文学未来充满自信,“哪怕是一个名不见经传的新大众写作者,既然与文字为伍,就要有野望和理想。即便,这是一个并不知名的青年诗人的幻想,也是一场美梦。请不要叫醒我。”

本网声明

本网声明 邮箱

邮箱 | 文学频道

| 文学频道